¡Vaya y fúmese un caracol!

|

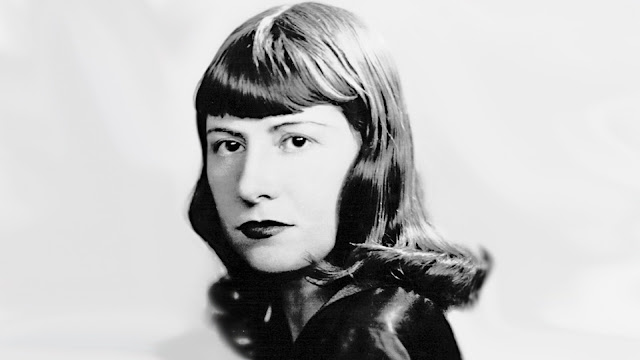

| Virginia Woolf (imagen tomada de Internet). |

Por: Gisselle Rada.

(…) mi vista se fijó durante unos

instantes en los carbones ardiendo, y a la mente me vino aquella vieja fantasía

de la bandera roja ondeando en lo alto de la torre del castillo, y pensé en la

cabalgata de los caballeros rojos ascendiendo por la ladera de la negra roca.

Con cierto alivio por mi parte, la visión de la marca interrumpió mi fantasía,

ya que se trata de una fantasía vieja, mecánica, quizá nacida en mi infancia.

La

marca en la pared, Virginia Woolf.

“No hace calor entre las líneas de una

ciudadana blanca” —resuena el mantra colgado en mi cabeza.

Aunque una de las cosas asquerosas y sofocantes que he conocido últimamente es ver un tapabocas sudado, tengo que ponérmelo para ir a la tienda y comprar cilantro para la sopa, con la promesa de no transpirar durante los tres minutos que me lleva la diligencia. El espiral de vapor grasoso en el fondo de la cocina emerge como primer obstáculo desde la olla de presión, pero hace falta el olor a cilantro a mediodía. Y hace falta darle al loro cualquier pedacito de algo para que se calle.

No hace calor entre las líneas de una ciudadana blanca.

Remarco lo “blanca” no para hacerla mejor, solo lo es, es blanca; si fuera negra me llevaría al resplandor insoportable del ecuador, pero sería dar un giro jadeante y perfecto sobre mis propios talones, un giro que posiblemente me produzca náuseas. Como los buses que me producían náuseas. Antes de salir, guardarse una bolsita plástica en la cartera era un ritual tan sagrado para mi madre como darme la bendición en estos días o limpiarle la jaula a Pepe. Que apretar una moneda, que no tomar café con leche antes de salir, que nada de perfumes fuertes, que chupar un limón mientras se desoyen los pitos de los otros vehículos, que sentarme en la ventanilla para que el aire equilibrara mi presión sanguínea mientras el bus se partía de lleno. Para que hiciera viento, el vehículo tenía que acelerar y el mundo nunca funcionaba tan rápido y tan lento al mismo tiempo como en aquella situación, pero no hacía calor entre las líneas de una ciudadana blanca.

No hace calor. No sofoca nunca.

Así entiendo que me hubiera servido meterme alguna de esas líneas mucho tiempo antes, a la larga no me da vergüenza asumir que soy adicta a cerrar el pico y a fumarme, sin exhalar, las palabras gruñonas o cantarinas que llueven a modo de fantasmas omnipresentes. No hace calor entre las líneas de una ciudadana blanca, puesto que estas líneas enseñan el ritmo natural de las que llueven. Mojándome, las palabras penetran mi tierra y se evaporan fácil en esta ciudad, pero usualmente condensadas mueren entre los dientes. (El tapabocas ahora solo es una bonita lápida). Mueren largamente mientras suenan colgadas a las cuerdas de mis guitarras, como ahorcadas en un bosque. Escaparme a ese bosque y recostarme en los tallos de los almendros para deleitarme con los cadáveres es agradable mientras voy a la tienda; lo era también mientras los demás hacían desorden en un aula sin profesor o mientras algún adulto me usaba como adorno juicioso en visitas fraternales, cuando mi única entretención era mirar por largo tiempo manchas en las paredes que, sean o no caracoles o espirales de ensueño, aún no sé cuánto me fumo esas manchas y cuánto me fuman ellas a mí.

No me dejaré fumar por la mancha de orín de perro que hay como a tres casas de la mía.

Como es domingo, mi vecino canoso ya encendió una sinfonía de rastrillos con ínfulas de bolero, pero no me puedo molestar, tiene su edad. Mejor sería saber ecualizarle el ripio que tiene por brillos antes de que el brillo del sol desate el último sello de mi dolor de cabeza. El cilantro vale la travesía. Tengo que apretar levemente los ojos y subir los pómulos al saludar ya que el tapabocas me ahorró sonreírle de verdad. A él y a todos. Como al otro vecino que viene saliendo de la tienda, un vago que no se tapa el hocico y quiere andar de mano larga: “¡vaya a que se lo… fumen!”—suena una palabra colgada en la cuerda Mi, como para ir acorde a la canción del viejo de la chicharra. No la toqué en Sol por razones obvias.

Hablando de sol, si la ciudadana blanca viviera por estos lares no sería blanca, ni negra, sería como una rana platanera. Mirando las ramitas perfumadas de mi mano, recuerdo que yo hubiera querido ser verde; “Vecino, disculpe, mejor véndame todo el saco de cilantro. Sí, para tinturarme el cuerpo como las estúpidas de ahora maquillan sus tapabocas en videos de Instagram”. Dan ganas de abandonar el bosque, en hora pico tomar un bus, sentarme lado de un estúpido y gritarle: “¡Vaya y fúmese un caracol!”, “No, vecino, disculpe, no es una marca de cigarrillos, es un chiste interno con el combo de La Esquina, como decir ‘vaya métase un pase, pero de los buenos’, los pases son buenos cuando alimentan las neuronas, usted sabe; ¿qué? ¿que no me ha visto en la esquina? Es una avenida principal, demasiados carros, demasiada gente, demasiadas marcas de basura y mierda vieja en los bordillos.

Tampoco es el canal, yo no veo TV. Sí, el cilantro y lo otro. Gracias”. Pero no, creo no podría aguantar el mareo solo para fastidiar a la gente que se maquilla los tapabocas, quienes creen que decir “blanca” es sinónimo de “bonita”, quienes creían que apretando una moneda iba a salvar a mi mamá del olor a vómito, o como el vecino manolarga que espera que le agradezca el piropo; esos no entenderían el insulto y no es que no lo entiendan por incapaces, sino por flojera de sentarse a analizar cualquier criterio que nos fue inyectado en la sangre y que, entre otras muchas cosas, nos determina al igual que la jaula determina los espacios de Pepe Luis.

Por eso me gustaría ser verde, porque lo envidio; también para camuflarme y entrar a su casa más a menudo, ya que los cuentos que me echa no van de rutas de acciones asfixiantes, sino de vientos rítmicos que llueven, que cuelgan, porque a él le cuelgan mangos maduros en el horizonte cercano, no palabras moribundas. Aunque en el pico tiene fuerza suficiente para romper las varillitas de la jaula o para sacarle sangre a quien invada su espacio, solo no puede hacerlo por estar tan ciego y tan viejo. El animalito podría largarse a comer fruta unos pocos metros arriba de donde está, lejos del humo grasoso y podría regresar siempre, fácilmente, no como a mí que me cuesta regresar. Además, él entiende el chiste, Pepe sabe fumar caracoles desde antes que se los inventaran, aunque siempre querré saber si su sabiduría es consecuencia del cautiverio o se debe a una cualidad primaria; de todos modos es divertido apoyarnos en su travesaño y sacar conclusiones sobre los puntos que debemos picotear para doblar los alambres, calcular la hora del día, claro, para que los demás no se den cuenta. En unos minutos puede ser. Después de tomarnos el almuerzo. Nuestra familia dormirá. Ensancharé entonces los espacios entre línea y línea metálica, menos mal no tengo que usar tapabocas, saldrás tú primero, con confianza, no te rías, en serio, te sigo… Sí, yo te subo el chocorito de agua. Espérame por la tercera rama, como diez pasos en ascenso, en la que no hace calor.

—¿Te quedó vuelto? —pregunta alguien desde la cocina

—No.

—Claro, siempre te lo gastas comprándole galletas al loro.

Ese fluir del pensamiento en la escritura es cabalgar, dar saltos, volar, dejarse llevar apresuradamente, en todo caso, entregarse. La escritura es rendirse de alguna manera. Rendirnos y fundirnos en el lenguaje. Abrazos Gisse. Que siga la travesía.

ResponderEliminarEscribir es rendirse. Tal cual. Sigamos comprando cilantro.

EliminarEsos saltitos entre planos, de lo interno a lo externo, de la fantasía a la realidad, me atrapan.

ResponderEliminarGracias por leer <3 :-)

EliminarEse fluir de la conciencia, los chistes internos y las conversaciones verdaderas (esas que se tienen en la cabeza) con el resto del mundo. Me encantó... A fumar cilantros y caracoles.

ResponderEliminar