La antigua Grecia y Roma de Fustel de Coulanges

|

| La muerte de Sócrates (Jacques Louis-David -1787). |

Por: Freddy Mizger.

En 1864 sale a la luz un libro titulado La ciudad antigua, del

francés Numa-Denis Fustel de Coulanges, nacido en París un 18 de marzo de 1830,

año en que se publicó Curso de filosofía positivista de August Comte. Esta

obra influiría en su investigación histórica debido a su negativa de teorizar

sin remitirse a los textos de los antiguos como fuente de comprobación: “la

historia se hace con textos”, decía. El libro, que trata de cómo se formaron

las ciudades antiguas de Grecia y Roma, y que termina con la instauración del

cristianismo y su universal religión, se aleja de la visión retórica, erudita y

superficial que se venía imponiendo en la mayoría de los historiadores, de esas

donde los reyes y las batallas aparecen como muñecos y frías maquetas. Fustel,

con un estilo sobrio, sencillo, preciso, meticuloso y profundo, propone un enfoque

global, relacionando íntimamente las creencias y las instituciones, los datos y

los procesos, lo espiritual y lo social, desde un plano no solamente histórico,

sino también sociológico y antropológico, logrando así una visión

generalizadora. Y no es únicamente esto, porque también nos hace sentir que

estamos ante un estudio objetivo y extraño a su época y a la nuestra. Sobre

este extrañamiento como historiador, ya en la introducción nos los advierte

cuando escribe: “Para conocer la verdad sobre los pueblos antiguos, conviene

estudiarlos sin pensar en nosotros, como si fuesen extraños, y con el mismo

desinterés que estudiaríamos a la India o a Arabia.” (1) El fin de este ensayo,

es sentir esa extrañeza. Para ello, recurriremos a un breve resumen de una

parte del libro que nos sirva a su vez para dilucidar la crítica que

posteriormente despertó. Así que lo que a continuación se presentará obedece a

una extremada simplificación de ese paso de los cultos caseros y familiares al

de una ciudad como tal. La simplificación, por cuestiones de espacio, será

dolorosa, puesto que nos enfrentamos a una obra llena de una gran riqueza de

datos, presentados con sistemática exquisitez en casi 400 páginas, una obra

donde parece que cada párrafo es de vital importancia. No siendo más, adentrémonos.

Comúnmente creemos que cuando muere un ser querido el cuerpo y el alma

se van a algún lugar metafísico. Sin embargo, en la antigua y primitiva

creencia de los primitivos y antiguos pueblos de Grecia y Roma, mucho antes de que

creyeran en los dioses tutelares de cada ciudad-polis, se creía que, al morir

el padre de un hogar, su alma no iba a un mundo extraño, sino que permanecía

unida a su cuerpo en una tumba que excavaban y enterraban en el propio campo e

incluso en la misma casa de los familiares. Como el alma seguía adosada al

cuerpo, se creía entonces que tomaba posesión espiritual de toda la casa, y

para que este espíritu los protegiera, sus familiares les rendían sacrificios

liderados y oficiados por el primogénito. No era una ornamental, fría y

protocolaria conmemoración, se le ofrecía al padre, como si estuviera vivo;

vino, alimentos y sacrificios para aplacar su sed, hambre y honor, “la leche y

el vino se derramaban sobre la tierra del sepulcro; se abría un agujero para

facilitar que los alimentos sólidos pudieran llegar hasta el muerto.” Si estos

rituales no se hacían, traía como consecuencia que el alma quedara vagando o

errando por ahí en busca de alimentos y rituales para ella, atormentando a los

familiares y personas del pueblo. De ahí viene eso que llamamos alma en pena. Parte

del ritual también consistía en mantener, en el altar de la casa, el fuego de

día y de noche, sin echarle cuerpos sucios ni cometer actos vituperables en su

presencia. Si el fuego se apagaba, dejaba de existir un dios. En fin, estos

muertos se convirtieron en los primeros seres sagrados, en los primeros dioses

caseros, dando origen a una religión doméstica: la religión de los muertos y el

culto del hogar. De lo anteriormente establecido se derivan varias cosas:

primero, toda religión queda encerrada en el recinto de los hogares. No hay

religión y rituales públicos, sólo dentro de los círculos familiares (hay que tener

en cuenta que para los antiguos no existía el concepto de creación). Segundo, en

estos rituales quedan excluidos los extraños, porque era sinónimo de perturbar

el reposo de los muertos. Tercero, cada familia tenía sus propias ceremonias,

sus fiestas particulares, sus fórmulas de oración y sus himnos. Es decir que no

existían reglas uniformes como hoy las tenemos. Cuarto, el celibato queda

prohibido, pues el padre que muere y que a su vez se convierte en un dios, después

de haber sido sacerdote de sus antepasados y de su actual hogar, debe dejar

descendencia (el primogénito varón) para que siga la tradición y el ciclo

continúe (por eso se creyó que no se nace por casualidad, sino para continuar

un culto). Quinto, la hermana no tiene la misma importancia que el hermano, una

vez casada, pasa a adorar los dioses de su esposo y se desvincula de su familia

natural, convirtiéndose incluso en hija de su marido (este derecho doméstico sería

la base para el derecho de sucesión). Sexto, el parentesco (agnación) se

derivaba no por filiación genética o biológica, sino por compartir “los mismos

dioses, el mismo hogar y la misma comida fúnebre.”

Al instalarse una sepultura y sus cultos domésticos en un hogar por

generaciones, se establecía automáticamente una relación necesaria entre el

hogar religioso y el suelo, dando como origen al derecho de propiedad. “Fue la

religión, y no las leyes, lo primero que garantizó el derecho de propiedad.”

Con el tiempo, por acumulación de familias con cultos comunes, surgen

las fratrías o curias, y luego las tribus como unión de estas, y a su vez la

ciudad como un conjunto de tribus, respetándose al comienzo el culto de cada

tribu, pero que a fin de cuentas terminan convergiendo en un solo culto común.

Por eso a la ciudad se le concibe como una confederación de tribus, curias y

familias, no de individuos. Desde esta perspectiva, “Estado, ciudad y patria,

no eran palabras abstractas como entre los modernos: representaban realmente un

conjunto de divinidades locales con su culto diario y con creencias muy

poderosas para el alma.”

Establecida ahora la construcción de la ciudad, podemos realizar algunas

extrapolaciones. Primero: de la misma forma que el culto doméstico era secreto

y no entraba ningún extraño, así el culto ya en la ciudad era igualmente

secreto en donde no entraban los extranjeros. Segundo: la ciudad se le concebía

como una gran esencia religiosa, como un templo, como sucedía con el hogar en

la religión doméstica. Tercero: las instituciones políticas son una extensión

de las religiones domésticas. Cuarto: el rey de una ciudad-polis era a su vez

un sacerdote, como el padre o pater de familia en la religión doméstica. “La

principal función de un rey era, pues, practicar las ceremonias religiosas.” Quinto:

los grandes hombres pudieron escribir las leyes de sus ciudades, pero no las

hicieron o inventaron. Tampoco salió del sufragio, esas leyes escritas emanaban

de la tradición, en este caso, de la religión doméstica.

Por lo anterior, no se crea que el rey, y las leyes de la ciudad como

tal, se imponía en el interior de las familias, porque el jefe de estas ejercía

en toda la casa todo el derecho sin apelación. El jefe “Podía condenar a

muerte, como el magistrado en la ciudad.” El jefe de una familia gobernaba como

un rey en una nación, pero con sus propias leyes no escritas.

Por otro lado, ya entrados en esta construcción religiosa de la ciudad,

es fácil entender algunas cosas más: una, que ciudadano es el que tiene la

religión de la ciudad, de sus antepasados debido al culto del hogar. Por eso el

extranjero nunca fue aceptado como ciudadano griego o romano. Dos, el sitio de

reunión del senado en Roma, por ejemplo, era un templo. Un cónsul reunía ser el

sacerdocio, la justicia y el mando representando a la ciudad, siendo esta una

asociación religiosa más que política. Tres, el cónsul debía responder a todas

las preguntas en relación a su religión doméstica. Cuatro, derecho, Estado y

religión constituyen una sola cosa. Y, cinco, la historia era escrita por los

sacerdotes.

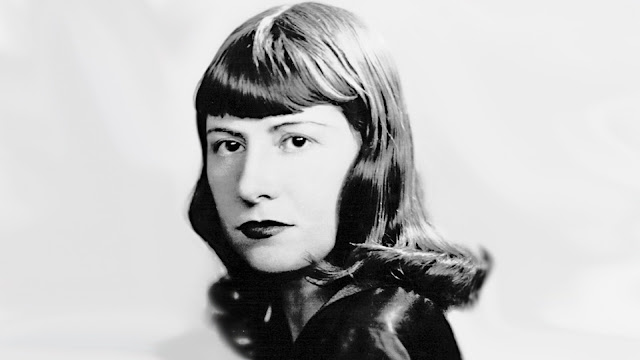

Por lo antes dicho, ya podemos entender que para los antiguos griegos y

romanos era inadmisible que alguien sin el culto aristocrático del hogar y sus

antepasados (caso de los plebeyos) llegara a ser un ciudadano y mucho menos

ocupar cargos públicos. Sólo después debido a ciertas revoluciones es que se

logra que la plebe comience a ser representada ante la ciudad. También podemos comprender

de por qué Sócrates elige la cicuta en vez de ser expulsado de su ciudad-polis,

pues eso implicaba quedar sin la tierra de sus familiares, sin la tierra donde

descasaban los huesos de sus familiares y sus almas. Implicaba quedar también sin

la protección de sus dioses, sin religión, sin derecho, sin vida moral, sin

propiedad; se perdía el derecho incluso de ser sepultado dignamente. En fin, el

destierro era “la pena máxima de los grandes crímenes.” En un esclarecedor

capítulo titulado: De la omnipotencia del Estado. Los antiguos no conocieron la

libertad individual, Fustel deja muy en claro el contexto que le tocó vivir y

padecer a Sócrates.

En base a lo expuesto hasta aquí, echemos ahora así, una mirada crítica

desde los 156 años que han pasado, independientemente del hito que produjo la

obra de Fustel de Coulanges en su momento de publicación en beneficio de la

historia de la antigüedad.

El ir de los más simple y primitivo a lo más complejo, desde la familia

al Estado (por citar un ejemplo que vimos), delata una relación con los

conceptos de evolución y progreso, concepciones tan significativas para su época,

y que viéndolo con los estudios posteriores, dice Carlos García Gual, “aparece

como excesivamente esquemática y un tanto idealizante, al someter todos los

datos a un concepto previo, a esa idea general de la evolución desde lo

elemental […] a lo más complejo y universal.” A pesar de expresiones como

“excesivamente esquemática” y “concepto previo” en la cita, la obra no se lee

como una mera abstracción, sino como un proceso vital.

Siguiendo con esta idea de lo progresivo y esquemático, con respecto a

ese pasar de la familia a la fratría, de esta a la tribu y luego de esta a la

ciudad, se ha dicho que lo que hizo Fustel fue transferir a grupos más

numerosos las creencias y las costumbres de los pueblos primitivos estudiados

por él, dando la sensación de que “permanecen idénticas en un dominio más

extenso. Con una lógica imperturbable, va de lo mismo a lo mismo y coloca a la

familia en el centro de una serie de círculos concéntricos.” La embestida de

esta crítica tuvo como objetivo el de hacer hincapié en que las sociedades

humanas no evolucionan así, como figuras geométricas, sino como seres vivos

“que no duran y guardan su identidad sino a condición de modificarse

profundamente”.

Otro apunte interesante que trae a colación Carlos García Gual en su

puntual prólogo a La ciudad antigua, apoyándose en el historiador

francés G. Glotz, es el de esclarecer que no son dos fuerzas, la familia y la

ciudad, las que deberían actuar en el escenario griego y romano, sino tres: la

familia, la ciudad y el individuo, y que se puede referir a tres periodos: en

el primero, la ciudad es un conjunto de familias, sometiendo estas a “todos sus

miembros a la presión del interés colectivo”. En el segundo, “la ciudad se

subordina a las familias, reclamando en su ayuda a los individuos liberados”. Y

en el tercero, “los excesos de individualismo arruinan la ciudad”.

Ya sabemos que, debido a su espíritu positivista, Fustel acude

constantemente a un sinnúmero de autores y textos antiguos y clásicos, pero

también es cierto que se apoya con mucha confianza en algunos que se encuentran

muy alejados de los sucesos que intenta explicar.

Por otro lado, Fustel de Coulanges a la hora de estudiar la estructura

de la antigua Grecia y Roma, recurre a compararlas con la organización política

y cultural de la antigua India. Dicha analogía le mereció, de parte de su

discípulo Emile Durkheim y de otros historiadores, el de resaltar su uso del

método comparativo, que, a pesar de su limitada y tímida utilización, lo manejó

con gran maestría (aunque a partir de la tercera parte, India no se menciona

para nada). Si hoy por hoy podemos precisar mucho más con el método comparativo

y ser muy severos con los textos de autores antiguos, es gracias al trabajo de historiadores

como Fustel.

La obra aparte de ser una pieza fundamental para contextualizar la

aparición de filósofos, poetas y dramaturgos griegos y romanos, también lo es

para aquellos abogados interesados en entender, de forma no mecánica, los

orígenes y fundamentos del derecho romano sin esa exposición fría y funcional

de términos latinos, acumulados y esquematizados sin vida. Se le agrega también

que no es una obra recargada con esa farragosa mención de reyes y emperadores con

sus respectivas descendencias, causando en el lector una morosa lectura que en

muchos casos no se termina.

El saber cómo surge una plebe sin religión doméstica al margen de los

patricios y sus aristocráticas familias, y de cómo con el tiempo llegó a ganar

espacios con el apoyo de los reyes monárquicos y los tiranos en contra de la

aristocracia, o de cómo llegaron a tener los plebeyos un representante que

llamaron tribuno sin ningún vestigio religioso, es ya cuestión de leer todo el

libro y darse cuenta que gracias a estas revoluciones es cuando comienza a aparecer

la filosofía en el juego de la política, en medio de una religión doméstica y

nacional ya con menos fuerza.

El capítulo dedicado a la aparición de la filosofía en el plano

político, es uno de los más emotivos y esclarecedores para anunciar un cambio

en la vida de los griegos, y, por otro lado, en el caso de Roma, para anunciar

los preparativos de los tres primeros siglos del cristianismo en el poder. En

dicho capítulo uno siente que la prosa y la asociación de ideas seduce y es ágil,

de una claridad y fuerza que rebasan casi la exquisitez que se ha probado hasta

ese momento con la lectura, y uno entiende que a Fustel se le puede objetar su

forma lógica y geométrica de hacer historia, pero “no su espléndido estilo” (2),

como escribió Borges al final de su artículo sobre Oswald Spengler en relación

a su concepto biológico de la historia.

1. Todas las citas son extraídas de la publicación que hizo la editorial madrileña EDAF de La ciudad antigua de Fustel de Coulanges en 1982, bajo la traducción de Alberto Fano, que incluye el prólogo de Carlos García Gual.

2. BORGES, Jorge Luis. Obras completas IV tomo. Buenos Aires. Emecé. P. 289.

Comentarios

Publicar un comentario